根據TVBS最新民調顯示,有5%母親有憂鬱的傾向,等於全台近720萬位媽媽中,有約36萬名媽媽有憂鬱傾向;與婚姻狀況交叉發現,離婚的單親媽媽,有憂鬱傾向比例高達15%,喪偶的單親媽媽們也有7%有憂鬱傾向,都明顯高於已婚媽媽們的4%,可能與小孩教養、經濟壓力需獨自負擔有關。

與年齡交叉分析發現,30至39歲媽媽,憂鬱傾向為9%,高於其他年齡層,40~49歲及50~59歲媽媽的憂鬱傾向皆為6%,60歲以上媽媽憂鬱傾向最低僅3%,顯現較年輕母親,在生活、工作及教養子女方面承受較大壓力。《TVBS新聞網》特地採訪辛苦的3位媽媽,從她們的視角了解憂鬱世界。

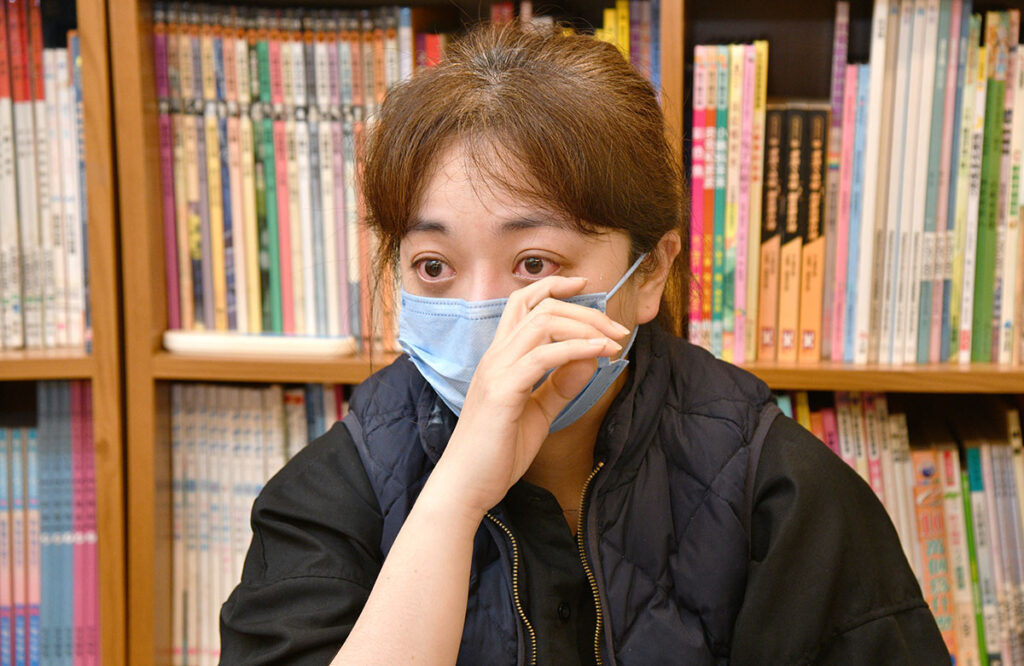

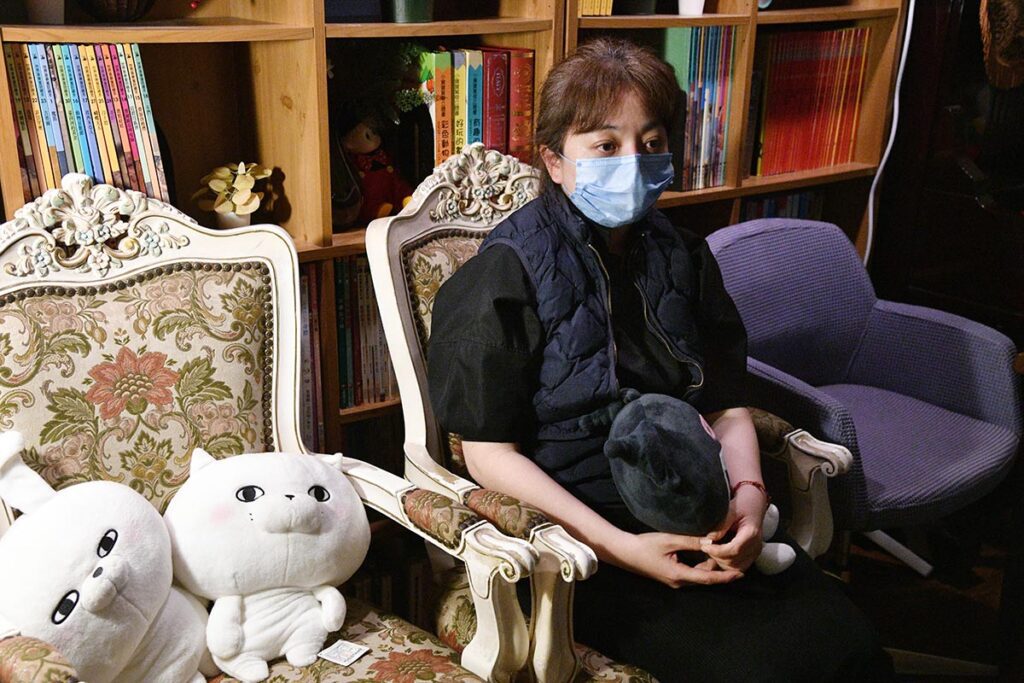

「單親媽」罹癌後失婚,陷憂鬱沙坑6年

「他破口大罵要我滾出他家,只要他待在家,氣氛就令人窒息。」歐陽小姐回憶起與前夫的婚姻,一開口就潸然淚下,歐陽小姐在31歲時結婚,婚後生下一對子女,沒想到生小孩之後,先生性情大變,只要事情不如意就大發雷霆、拒絕溝通,更強迫還在留停育嬰的她,一起平分家中所有花費。

這樣的困境持續了6、7年,過程中,歐陽小姐發現自己越來越不對勁,「眼淚莫名的一直掉,每晚都好累卻嚴重失眠,孤獨感席捲而來,開始完全不想出門。」龐大的心理壓力下,40歲那年,她確診乳癌。

「在我生病住院開刀的過程中,先生一次都沒有來看過我。」歐陽小姐淚如雨下,出院後原還想著為了孩子繼續隱忍,沒想到先生開始言語暴力,更直接提出離婚。

曾站在鐵軌旁,真的很想跳下去,覺得自己很失敗

離婚後,歐陽小姐帶著女兒搬到台北租屋,原以為離開讓她壓抑的人和環境就會好轉,但扛下經濟重擔,每天忙上班、忙孩子,讓心理的傷口一直惡化,「睡覺時不斷地問自己為什麼會這樣、是不是我不夠好,陷入一個無法抽離的漩渦,那種感覺好窒息。」這種低潮情況甚至讓歐陽小姐萌生不好的念頭,「曾站在鐵軌旁,真的很想跳下去,覺得自己很失敗。」

還好歐陽小姐有個貼心的女兒,關心著媽媽的情緒,不時地給予擁抱,成為她的力量,離婚後社工介入發現她的憂鬱情況,將她帶到婦女中心參加團體關懷活動,後來接觸到憂鬱症防治團體「肯愛協會」,歐陽小姐開始學習敞開心胸、面對傷疤。

「這個自我了解的過程很痛苦,直到當時我才知道婚姻帶來的傷痛一直都沒消失。」歐陽小姐說,透過與類似經歷的媽媽們分享故事,讓她得到一個喘息紓壓的空間,「我意識到要學會放下、不該糾結,試著與傷口和解。」慢慢的,歐陽小姐的失眠開始好轉,生活開始步上正軌,持續在努力,要走出憂鬱陰霾。

「新手媽」產後一年半,被憂鬱、焦慮夾攻

另一位憂鬱媽媽,則是在生產後生活出現劇變,40歲的游小姐熱愛自由不拘謹,個性也十分外向健談,但沒想到5年前生下愛子後,出現了長達1年多的產後憂鬱狀況。

「生活出現極大的落差,所有的事情都要按表操課,和我不愛被管束的個性出現極大衝突,給自己壓力太大,先生給予的幫助又不如預期,開始讓我陷入極大的憂鬱和焦慮。」游太太說。

後來返回職場後,工作職務出現轉變,蠟燭兩頭燒的她狀況更為嚴重,讓她立刻決定留停,以為暫停工作後,只要多出去散散步、放鬆一下就好,但沒想到狀況沒有好轉,還出現焦躁、恐慌的問題。

當時我不只失眠,甚至連捷運都不敢坐

「當時我不只失眠,甚至連捷運都不敢坐。」游太太說,自己試著尋找很多自救的方式,詢問前輩們憂鬱如何好轉,「但憂鬱真的不像感冒,完全無法預期,我也一度覺得沒希望、好不了了。」後來試著每周諮商、用藥,讓先生了解自己的狀況,產後一年,狀況才開始慢慢好轉,直到現在都還在學習與焦慮、憂鬱共處。

「30歲新手媽」產後憂鬱,每天只睡3小時

同樣是新手媽的30歲林小姐,原先是外商公司高階主管,結婚懷孕後,決定辭去工作,專心養胎,但產後的她每天僅能睡3至4小時,睡眠不足導致她情緒暴躁,且因無法工作讓她覺得自己「毫無價值」,加上先生工作繁忙,常常令她感到孤立無援,長期壓抑下導致產後憂鬱症發作。

在家人鼓勵下,林小姐選擇尋求心理治療,透過規律運動與營養補充,改善荷爾蒙平衡。丈夫也選擇調整工作時間,增加家庭參與度,透過冥想與閱讀,找回內在平衡,經過半年的調整,她的情緒逐漸穩定,重新找到自我價值。

母親憂鬱症問題加劇,疫情後更嚴重

精神科醫師楊聰財表示,母親憂鬱症(Maternal Depression)指的是母親在懷孕、產後,甚至孩子成長過程中因壓力過大而導致的憂鬱情緒或臨床上的憂鬱症狀;根據世界衛生組織(WHO)與各國心理健康機構的研究,近年來母親的憂鬱狀況有加劇的趨勢,尤其是在疫情後的社會變遷影響下,母親的心理健康問題變得更加嚴峻。

楊聰財指出,調查顯示,全球約有10~20%的母親在產後經歷不同程度的憂鬱,其中5~10%母親會發展成嚴重的產後憂鬱症。然而,這些數據可能被低估,因為許多母親因社會壓力或自我羞恥感而未求助。

單親媽媽養育、經濟壓力大,成憂鬱高風險

肯愛協會祕書長蘇禾表示,憂鬱症因為不是屬於重大的疾病,因此政府給予的協助其實相對比較少,協會長期以來協助共240個單親家庭中,其實有75%都是單親,且其中單親家庭中母親憂鬱的比例也高達40%,這已經顯示母親承接家庭重擔,加上養育、經濟困難下出現的困境。

蘇禾指出,WHO提到,憂鬱症現在已經是全世界第二大疾病,2030年憂鬱症會成為全世界第一大疾病,也顯現憂鬱症是一個需要共同面對的長期抗戰;而面對憂鬱症最困難的點就是第一時間患者都是躲起來的,不想面對任何人,只覺得自己是失敗者,出現自我的污名化,不想向外求救,「促使患者有意願就醫的關鍵因素,其實就是親友的陪伴和協助。」

精神科醫師曝「母親憂鬱」原因

楊聰財提到了造成母親憂鬱的重要原因,除了荷爾蒙與生理變化影響外,長期照顧家庭和工作可能造成的慢性疲勞、經濟壓力與職場挑戰,家庭的角色負擔和社會期待,導致母親本身的需求因此被忽略,自我價值被忽視,甚至產生內疚與自責情緒,都可能進一步加重憂鬱。

另外,像是婚姻中與伴侶的關係也是重點,楊聰財表示,若夫妻關係緊張,或伴侶未能給予足夠的情感支持,母親容易感受到孤立無援,進而增加憂鬱發生的可能性。此外,家暴與情感冷漠也是憂鬱的重大風險因素,且在母親因時常是獨自面臨這些家庭的責任和壓力,導致社交孤立,這樣的情況下也同樣會提高憂鬱的風險。

資料來源: https://news.tvbs.com.tw/exhibition/mother-depression/2025/topic_1.html